所有的家长都特别担心孩子的早恋问题了,我身边的朋友们都忙着对自己的孩子早恋问题围追堵截。作为过来人我们都懂家长的初衷都是好的,或许换一个角度来看待“早恋”,用正确的方式来对待、引导“早恋”的孩子会更好!

首先,让我们来了解一下青春期的情感发展特点,主要分为以下四个阶段:

1. 排斥异性阶段(9-10岁),这个阶段孩子身体开始出现生理变化,乳房,生殖器开始发育,个体更喜欢和同性在一起;

2. 异性相吸阶段(12-13岁),孩子开始对异性感到好奇,渴望参加有异性的集体活动,结识有共同话题的异性朋友,探索并发现自己喜欢的异性类型,这是个体学习与异性交往的重要时期。

3. 异性眷恋阶段(15-16岁),这个阶段的孩子在群体交往的基础上发现了自己喜欢的异性,渴望与其单独相处,享受爱与被爱的感觉......这一连续的情感发展为进入第四个阶段,即:

4. 择偶阶段(18岁以后)奠定坚实的基础,使个体在与异性交往中得到“练习”,从而具备选择伴侣的能力。

在异性相吸阶段,如果父母过分焦虑,阻止孩子参加集体活动,会导致孩子的情感发展受挫;于此同时,自我意识在青春期得到前所未有的发展,渴望独立,自我渴求的伸张往往会导致激烈的亲子冲突。缺乏父母的理解与认同,亲子关系紧张会加剧青少年对“爱”的渴求,一头扎进“早恋”。

那么如何引导青少年顺利的度过青春期,并预防由“早恋”引发的潜在影响呢?

1.根据年龄特点进行和适当及时的性教育。

在世界其他国家,如美国,澳洲,性教育一般从小学阶段就开始了,从身体的结构,发展变化,到爱情教育,性安全教育,安全性行为教育已经形成了非常完善的体系。例如,在澳洲,幼儿园的孩子通过动画片和宣传手册了解,他人不可以接触自己的隐私部位,如果遇到坏人应该如何处理……

2.积极与及时的引导

在媒体日益发达的今天,孩子不可避免的接触到与爱情,性爱相关的影视剧,漫画等。家长首先要对孩子接触的这些资料进行适当的筛选,其次是做到不回避,让孩子从小懂得人是有感情的,也有爱的表达方式。

例如,对于较小的孩子,看到电影中接吻的镜头,家长可以说这是爱情的一种表达方式,当一对男女恋爱了,他们会接吻、拥抱、身体亲密接触等,这样他们就会感到很幸福。

对于较大的孩子,父母可以对孩子的同伴交往表示支持,如,邀请孩子的异性朋友到家里玩,创造和谐,积极的环境,保持良好的亲子沟通,在孩子遇到情感困惑与挫折时及时的给与支持与引导。

3.良好的家庭关系与亲子沟通

早恋是有一定象征意义的,一方面象征着自我意识的发展,与父母脱离的独立感,另一方面意味着在与父母的原生家庭以外寻找情感的满足,后者在家庭破裂或不和睦的家庭关系中更未常见,亲子冲突往往也表现得更为严重。

因此,给与孩子充分的关注,持续的亲子沟通是非常重要的。父母爱情的模板也许是孩子的爱情教育呢!

4.爱的教育

爱是建立在了解与欣赏的基础之上的。让孩子增强对异性的了解,有助于他们形成正确的爱情观。在描写“早恋”的电影《砰然心动》中,描写了男女主人公一同成长,在多次遭遇价值观冲突之后,彼此建立信任,欣赏与爱慕,并完成自我完善的过程。

总之,青春期的爱情并不可怕,它是一个孩子即将步入成年前的美妙旅程,经由这个旅程,孩子将更加了解自己,了解异性,获得为自己选择配偶的能力,为终生幸福打下基础。

在线留言

-

入卡女装2025秋冬季:于时光流转中,奏响时尚潮流交响曲

入卡女装带着2025秋冬季的时尚密语,款款而来。这不是简单的季节更迭,而是一场关于女性魅力与时尚态度的深度对话,是入卡以匠心独运的...

2018-10-09女装

-

叮当猫卡丁车乐园:酷帅小车手,开启你的狂飙新赛道!

耳边是引擎的轰鸣,脚下是风的速度。各位梦想成为赛车手的小小英雄们注意啦!叮当猫卡丁车乐园全新升级,一条充满挑战与乐趣的新赛道已正式...

2018-10-09童装

-

补丁生活 巴恩风穿搭,把自由穿在冬日里

补丁生活当极简主义撞上复古浪潮,源于19世纪农场的巴恩风正成为今冬穿搭新宠。不刻意堆砌装饰,只以利落廓形、温暖质感勾勒自在姿态,而...

2018-10-09女装

-

构建价值共同体,重塑竞合新格局!2025第八届世界布商大会在绍兴柯桥胜利召开

潮起东方,竞合未来。当全球纺织工业站在历史与未来的交汇点,一场由科技、文化与绿色三维重构的价值革命正以前所未有的深度与广度席卷世界...

2018-10-09 -

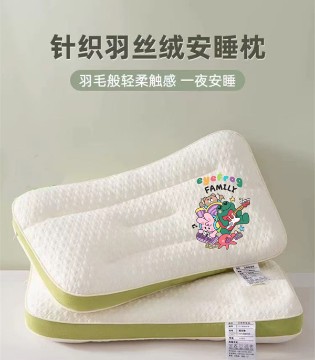

柔软守护,一夜安眠,大眼蛙eyefrog儿童萌版卡通枕头的奇妙旅程

遇见童年的柔软伙伴。在繁星点点的夜晚,一只瞪着圆溜溜大眼睛的绿色“小精灵”正静静躺在枕边——这就是大眼蛙eyefrog儿童萌版卡通...

2018-10-09童装